- · 《中国岩溶》投稿方式[04/29]

- · 《中国岩溶》数据库收录[04/29]

- · 《中国岩溶》期刊栏目设[04/29]

- · 中国岩溶版面费是多少[04/29]

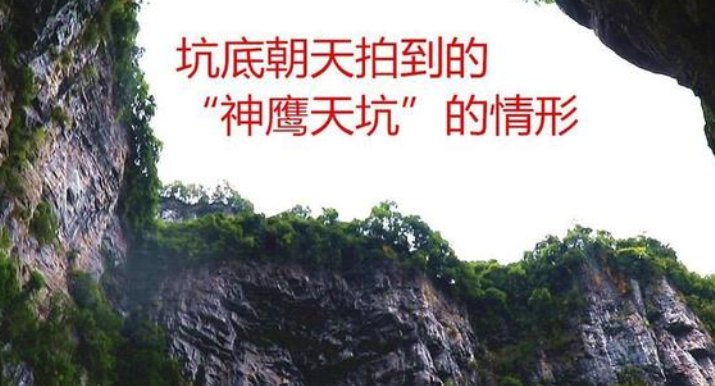

“神鹰天坑”里发现2亿年前海洋生物化石

作者:网站采编关键词:

摘要:6月初,岩溶所联合广西区域地质调查研究院、广西洞穴探险队、乐业县飞猫洞穴探险队组成联合科考队,对天坑周边的岩溶负地形、地下河、溶洞和竖井进行了调查。 “我们还找到天

6月初,岩溶所联合广西区域地质调查研究院、广西洞穴探险队、乐业县飞猫洞穴探险队组成联合科考队,对天坑周边的岩溶负地形、地下河、溶洞和竖井进行了调查。

“我们还找到天坑底部的一些动植物,包括广西新分布物种、苦苣苔、鼯鼠的粪便、岩壁上的岩燕和老鹰等等。”张远海说。

来源:

“神鹰天坑”深192米,由山体多次崩塌而成,底部保存着完好的原始森林系统,孕育了丰富独特的自然资源。科学家在石灰岩上发现了海洋生物化石,年份大概在2亿多年前。

“这次乐业新天坑的发现得益于高清卫星影像,利用阴影分析找到潜在的天坑位置,然后到现场进行踏勘、确认。”张远海说,5月初,岩溶所组织科考探险队在广西乐业县探险结束后,确认发现1个标准天坑,即“神鹰天坑”。

天坑是一种珍贵的地质遗产,也是地球留下的深刻印记,天坑科考对研究地球地质变化、生物变化、植被变化都有重大的意义。天坑分布于地壳抬升区,开始于地下河、溶洞,成于塌陷露出地表,终止于崖壁退化,它见证了岩溶地貌演化和水文地质条件演变的奇迹,记录了岩溶地质演化历史。

我国的天坑资源非常丰富,数据显示,我国已发现天坑群有31个,天坑数量超过270个,占全球已知天坑总数近九成,主要集中在广西、贵州、重庆、云南和四川、湖南以及陕西汉中等地。

关于天坑,依然有许多未解之谜。例如,天坑或天坑群之间究竟有多少差异;虽然对天坑形成年龄的测定有了个例,但天坑形成的地质年代仍然充满未知数;虽然科研人员大致知道天坑的演化路径,但尚不清楚天坑的巨型崩塌与地震有多大关系;虽然科学家大致知晓天坑是现代生物的避难所,但不知道青藏高原的抬升和全球环境变化对天坑的生态系统是否有影响,或者天坑是否保存了全球气候变化的信息特征,等等。

为何广西的天坑群数目众多?张远海分析,这和广西地处云贵高原向广西过渡的地势斜坡地带、降雨量丰富,同时碳酸盐岩致密坚硬、厚度巨大有密切关系。另一方面,天坑由溶洞大厅发育而来,“全国十大溶洞大厅,广西占了6个,全球十大溶洞大厅,广西有3个,广西的地下河数量也是全国最多,如此说来,广西天坑多也就不足为奇了。”

“这些都有待我们大胆探索,用多种技术手段推动天坑的跨学科系统研究。”张远海说。

“天坑和地下河关系密切。”张远海说,地下河不断溶蚀、搬运,掏空了地层,形成了溶洞大厅,或者落水洞侵蚀扩大,加上崩塌作用,最后完全露出地表,形成了天坑。

“作为一种新的岩溶学理论,天坑的研究还处在发现、调查阶段。”张远海说,“虽然卫星影像越来越清晰,但我们还不知道全球究竟有多少天坑。”目前已经通过卫星影像在国内发现上千处天坑,但确认的不到30%,还需要大量时间和精力进行现场认证和测量。

文章来源:《中国岩溶》 网址: http://www.zgyrqk.cn/zonghexinwen/2022/0623/607.html